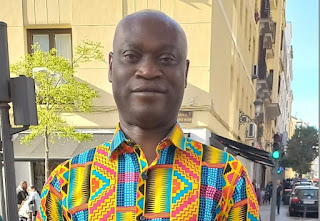

Entrevista a Jeconias Mocumbe, autor de "Os dedos da agonia" (LP5 Editora, 2024). Libro ganador del Primer Prêmio Internacional de Poesía Lusófona Floriano Martins 2024.

Por Gladys Mendía.

Hace unas semanas le hice esta entrevista a Jeconias Mocumbe, escritor, editor y gestor cultural de Mozambique. Ganador del I Premio Internacional de Poesía Lusófona Floriano Martins 2024 con el libro “Os dedos da agonia”.

GM. Tu poesía en Os dedos da agonia está profundamente arraigada en las experiencias de la guerra y el conflicto en la provincia de Cabo Delgado. ¿Cómo influyeron tu vivencia personal y el contexto histórico de Mozambique en la creación de este libro?

JM: No puedo decir que estuve en un enfrentamiento directo, sin embargo, perdí a muchas personas conocidas, ex compañeros de la escuela primaria, secundaria y de formación profesional, quienes tuvieron la desgracia de ser designados para enfrentar los conflictos de Cabo Delgado, algunos de ellos familiares. Además, mi profesión de policía me obliga a tener un contacto directo con las situaciones que ocurrieron y ocurren en Cabo Delgado, a través de información e imágenes compartidas por algunos colegas que están en el terreno. Somos un país y, de cierta forma, cada situación que afecta a la nación no nos deja indemnes, si partimos de la idea de lo que se concibe como nación. Tal vez esos contactos permanentes, directos o no, resuenen más en mi mente de tal manera que mi poesía se construye entre esos muros de destrucción, guerra, desilusión, incomodidad, muerte, intimidación y deshumanización. Lo más triste es que quienes sufren los efectos de esta guerra son personas que no tuvieron la oportunidad de elegir. Es decir, las personas son condenadas a la muerte sin su consentimiento.

GM. En tus versos, las armas son personificadas como divinidades y juguetes de cuna, creando una dolorosa yuxtaposición entre la infancia y la violencia. ¿Qué te llevó a construir estas imágenes tan viscerales? ¿Cómo concibes la relación entre inocencia y destrucción en tu poesía?

JM: El contexto histórico de África está establecido en un ambiente de caos. Las armas parecen ser vistas como la solución para todo aquí, ya sea en diferencias ideológicas, políticas, sociales o religiosas, siempre se movilizan armas. Quien tiene más poder bélico se convierte en el “señor de los señores”. El arma gana ese espacio divino y, en justa posición, la exposición de los niños a estos bárbaros acontecimientos los aproxima a estos instrumentos bélicos, y en lugar de temerlas, consideran las armas como esenciales para sus vidas, de tal manera que no tiene sentido que se resientan ante una. Esta exposición contribuye al recrudecimiento de la criminalidad, sobre todo en algunos rincones del país, donde menores se ven envueltos en estos actos bárbaros.

GM. La estructura de tus poemas parece rechazar una forma rígida, lo que podría interpretarse como un reflejo del caos que describes. ¿Cómo decides la forma y la estructura de tus poemas? ¿Cuál es el papel que la libertad formal y la fluidez desempeñan en tu proceso creativo?

JM: Cuando escribo, la forma no define el sentimiento, sino que es el sentimiento el que define la forma. Sin embargo, concibo la poesía como un lugar de infinitas posibilidades y sensibilidades. Para mí, la utilidad de un poema no se restringe a la estructura. Eso no significa que no deba seguirse una estructura, pero es necesario saber qué se escribe para después reinventarlo.

GM. En el texto que escribí como epílogo comento que Os dedos da agonia da visibilidad a las tragedias de la guerra desde una perspectiva poética y política. ¿Cómo ves el papel de la poesía en la denuncia de las injusticias sociales y políticas? ¿Crees que la literatura tiene el poder de cambiar realidades o al menos de crear conciencia sobre ellas?

JM: La poesía, de alguna manera, es el aliento de los hombres. La poesía devuelve la esperanza rota o destruida. Cuando se concibe la poesía como esa idea de repensar las situaciones, creo que puede transformar las vivencias sociales. Puede hacernos conscientes del bien y del mal.

GM. A lo largo de la obra utilizas un lenguaje crudo y, muchas veces, desprovisto de pausas formales, lo que podría simbolizar la falta de respiro en medio del conflicto. ¿Cómo equilibras esta dureza con la belleza estética que también caracteriza tus imágenes?

JM: La incertidumbre conduce mi escritura, y el equilibrio sólo se alcanza mediante una reescritura constante. La tijera siempre ha sido fundamental para cualquier autor o poeta. Soy tan duro conmigo mismo que considero mi texto tan imperfecto que sólo sale después de, al menos, cinco intentos de reescribirlo.

GM. En Os dedos da agonia la naturaleza aparece como un testigo silencioso de la guerra, y muchas veces los elementos naturales como el río o el cielo se tiñen de violencia y muerte. ¿Cuál es el lugar de la naturaleza en tu obra y cómo se relaciona con la condición humana en medio del conflicto?

JM: Creo que estas imágenes tienen que ver con la zona costera en la que me encuentro, rodeado de aguas azules, ya sea del río o del océano Índico, reflejando ese sabor del cielo que nos llega fétido por el azufre de las armas. No sólo Cabo Delgado tiene esto en demasía, es un lugar de hermosas playas que es imposible despreciar, aunque el cielo esté agujereado por balas.

GM. En el contexto de Mozambique y de otros países africanos, la producción cultural fue silenciada durante siglos por el colonialismo y la violencia. ¿Cómo ves tu trabajo como poeta en términos de contribuir a una mayor visibilidad de la literatura africana, en particular la de lengua portuguesa, en el escenario global?

JM: Es un desafío. Sin embargo, hoy en día internet ha jugado mucho a nuestro favor. Ahora tenemos escritores que construyen de manera sólida su reconocimiento sin depender de formas tradicionales. Por otro lado, los concursos literarios han sido de gran ayuda para nosotros, ya que a través de ellos, especialmente los internacionales, podemos competir de igual a igual con algunas voces que no sufrieron la segregación racial. No creo que debamos estar tranquilos, hay mucho por hacer por nuestra literatura, especialmente en los países africanos de habla portuguesa.

GM. Como gestor cultural y cofundador del “Proyecto Tindzila”, ¿cómo combinas tu trabajo en la promoción de la cultura con la creación poética? ¿Crees que hay una interrelación entre estas dos facetas de tu vida?

JM: Ha sido una buena experiencia, ya que la interacción con los demás me ha permitido conocer otras realidades y fortalecer mi comprensión de las cosas. Vale la pena porque, gracias a esto, pude conocer a nuevas personas, entre ellas personas que admiro y que fueron fundamentales para mi desarrollo como poeta.

GM. La voz poética de Os dedos da agonia se caracteriza por una profunda reflexión sobre la muerte, no solo como fin, sino también como origen, como se anuncia en el primer verso: “el comienzo de todo es la muerte”. ¿Podrías profundizar en esta idea y cómo influye en tu cosmovisión como poeta?

JM: La idea de la destrucción siempre surge en los humanos como un lugar de reencuentro. Si observamos en la naturaleza o lo que se dice en física o química, que la materia no se destruye, se transforma. No toda muerte puede significar el fin. Recuerdo a un profesor mío, si no me falla la memoria, su apellido era Bunguele, de una clase de Medio Ambiente, y decía: “No hay ceremonia sin sangre”. Esto traduce nuestra concepción tradicional según la cual, en la ceremonia de purificación contra cualquier mal o exorcismo, siempre hay un animal que se sacrifica, y esa sangre simboliza el sacrificio para liberarnos de los males que nos atormentan.

GM. Finalmente, ¿qué mensaje o reflexión te gustaría que los lectores llevaran consigo después de leer Os dedos da agonia? ¿Cuál es el papel que crees que la poesía debe cumplir en estos tiempos de crisis y guerra?

JM: El único mensaje que quiero dejar es el siguiente: más libros y menos armas. Ningún otro papel debe cumplir la poesía, sino difundir el amor al prójimo.

GM. Muchísimas gracias querido Jeconias por tu poética, por tu gran trabajo en la difusión cultural y espero seguir teniendo noticias de tu camino creativo al que le auguro larga vida.

*Traducción al español por Gladys Mendía.